“坐不住的緊迫感、慢不得的危機感、等不起的責任感。”一位安徽皖江城市帶上的縣委書記,發出了這樣的“疾呼”!

引發這位縣領導著急的不僅是長三角縣域坐標系上的落差,更有蘇浙頭部縣域主動自我加壓、集體上進的強勁勢頭。

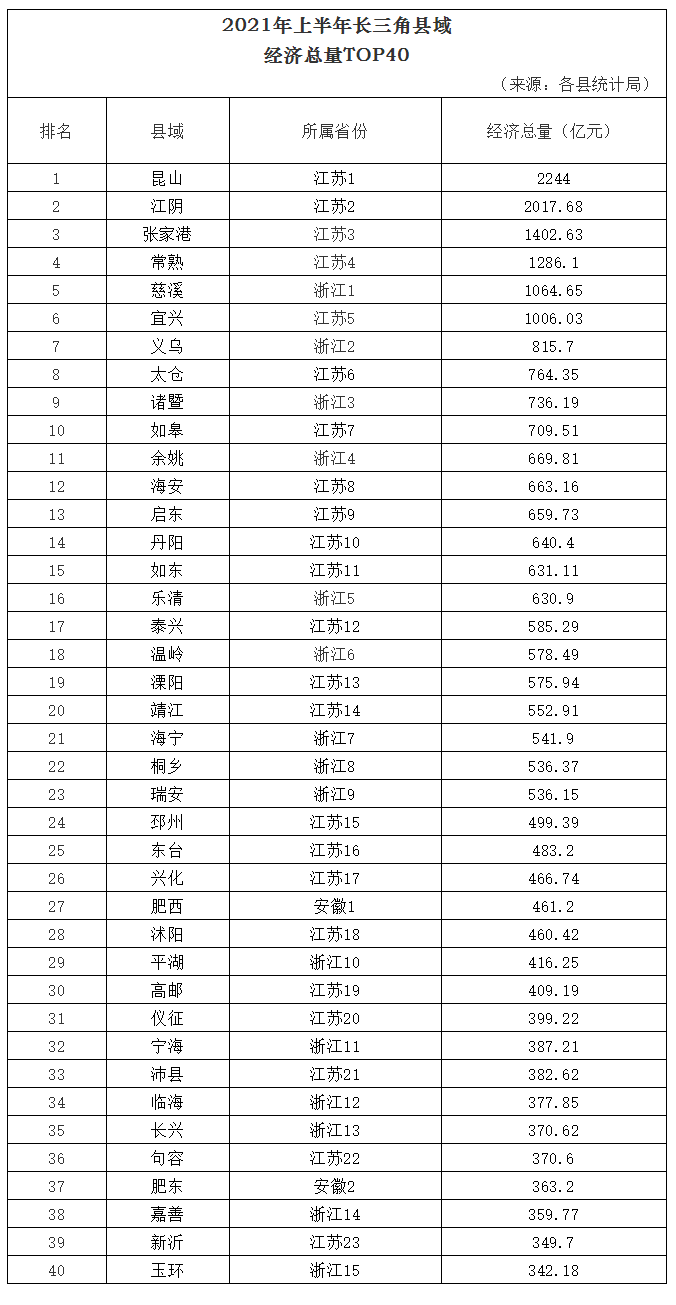

這位縣領導為何“急”了?決策雜志(微信ID:juecezazhi)梳理2021年上半年長三角縣域經濟總量(GDP)TOP40名單發現,縣域經濟延續穩定復蘇的發展態勢,但穩定的背后也透露出讓安徽縣域深思的現實。

江蘇有23個縣域上榜,浙江占據15個席位,安徽僅有2縣位列其中;江浙兩省包攬前26名;江蘇有2個縣域突破2000億元,5個縣域突破1000億元,14個縣域突破500億元,浙江有1個縣域突破1000億元,9個縣域突破500億元,安徽最高的肥西縣是461.2億元,尚未達到500億元。

在長三角地區蘇浙皖152個縣域中,安徽所有縣域真要加把勁了!

江蘇包攬前4,昆山力壓太原、貴陽等省會城市

2021年上半年,有“最強縣級市”之稱的昆山,以2244億元高居長三角縣域經濟總量第1位,也再次高居全國縣域經濟榜首。

2244億元是個什么概念?上半年,太原經濟總量為2181.81億元,貴陽為2042.15億元,蘭州為1628.39億元,昆山力壓這些省會城市。昆山在中國縣域經濟版圖中,不愧是“神話”般的存在。

江陰以2017.68億元緊隨其后,也是上半年全國唯二經濟總量突破2000億元的縣域。

在昆山、江陰兩個縣域之后,經濟總量出現明顯斷層,沒有出現1500億元以上的縣域。

張家港位列長三角縣域經濟總量第3,常熟位列第4,前四強均被江蘇包攬。

慈溪作為浙江經濟最強縣級市,位列長三角縣域經濟總量第5,宜興位居第6。這六個縣域上半年就成為了“千億縣”。

第7-10位分別為義烏、太倉、諸暨和如皋。

從上半年長三角縣域經濟40強的梯度來看,可以劃分為四個檔次。

第一梯隊,經濟總量超2000億元的昆山和江陰。

第二梯隊,經濟總量超1000億元的張家港、常熟、慈溪、宜興。

第三梯隊,經濟總量超500億元的義烏、太倉、諸暨、如皋、余姚、海安等17個縣域。

第四梯隊,經濟總量低于500億元的邳州、東臺、興化、肥西等17個縣域。

若將2021年上半年長三角縣域經濟總量40強的數據相加,總量達到了26748.36億元,這一數據放在全國省域經濟中,可以排在第7位,僅次于廣東、江蘇、山東、浙江、河南和四川。足見長三角地區的縣域經濟實力之強。

“蘇大強”是真的強

縣域經濟,透露著經濟發展最真實的底色,其背后直接影響到市域經濟、省域經濟是否強大。

從40強的所屬省份來看,江蘇以23個占據絕對優勢,浙江有15個縣域上榜,安徽只有2縣躋身榜單。

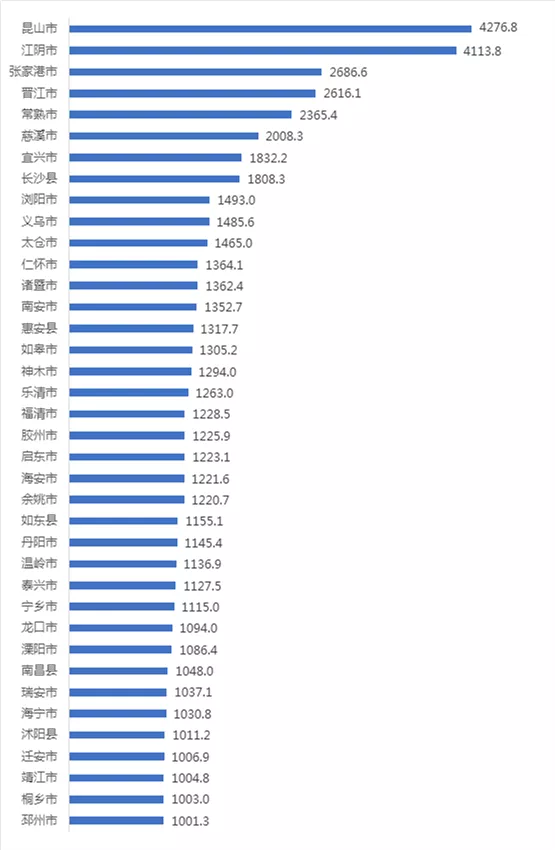

實際上,任何一份縣域榜單上,“蘇大強”基本上都是最大的贏家。從縣域經濟總量指標來看,2020年全國新增5個經濟總量超過千億元大關的縣域,有3個是江蘇的,分別為沭陽縣、靖江市和邳州市。

在2020年的全國38個“千億縣”中,江蘇“千億縣”達到16個,占據全國四成,也是數量最多的省份,更是常年霸占全國縣域經濟前三甲——昆山、江陰、張家港。

當然,浙江也十分強勢,占“千億縣”9個席位,實力同樣非同一般。

2020年中國38個“千億縣”(單位:億元)

從40強所屬市域來看,除連云港外,江蘇12市有縣域上榜,其中,蘇州常熟、張家港、昆山、太倉4個縣級市全部上榜,并且都位居長三角縣域經濟總量TOP10。

浙江除麗水、舟山、衢州外,8市有縣域上榜。

安徽除省會合肥下轄縣域外,暫無其他市的縣域實現突破。

從40強所屬的都市圈來看,蘇錫常都市圈、杭州都市圈、南京都市圈成為孕育強縣的重要區域。這也揭示了當下縣域發展的主方向,深度融入都市圈,嵌入都市圈產業鏈,分享都市圈帶來的發展紅利。

相比較而言,目前合肥都市圈實力仍顯較弱,正處于發展的上升期,帶動縣域發展的能力仍需加強。

“優等生”的危機意識

不怕別人優秀,就怕優秀的人比你更努力。

江浙的縣域發展著實讓人艷羨,憑借其強大的經濟實力,持續吸引人們的關注。然而,江浙的縣域并沒有停下向前奮進的腳步,而是始終保持著“慢進則退”的危機意識,兄弟城市之間“你追我趕”更是成為常態。

一些“明星”縣域更是大談危機感。

中國縣域經濟領頭羊昆山時常深感危機感,2020年11月,當地官媒“昆山發布”曾在報道中犀利發問:“捫心自問,在融入長三角一體化中,我們有沒有融入大發展的自覺?在區位、載體、政策優勢疊加的最佳時期,有沒有怕一手好牌被打爛的擔心?”

2021年以來,昆山市委書記吳新明多次在公開場合表示,昆山要破除“縣級市思維”,放在更大坐標系中謀劃、推進自身發展。

常年霸占中國縣域前5的常熟,自2020年以來市主要領導疾呼“常熟要在新一輪區域競爭中,奪回失去的位置。”

再比如,浙江第一縣慈溪一直牢固樹立“沒有走在前列也是一種風險”的意識,爭拼趕超、追趕跨越。

這些縣域經濟“優等生”主動自我加壓,爭先進位,所做的目的是為在縣域經濟上爭雄長三角、爭雄全國。

著名經濟學家張五常曾分析認為,中國經濟奇跡的奧秘在于地區間的經濟競爭。“學霸”們的危機意識,也是中國經濟發展的強大動力之一。

安徽所有縣域正在努力使勁

長三角的“學霸”們都尚且如此“著急”,全面融入長三角,安徽的縣域怎么辦?

這些年,在深度融入長三角的持續進程中,安徽縣域都在奮力搶抓長三角一體化發展紅利,眼睛向東看,目標跟東比,身子往東靠,步伐朝東邁,發展取得了長足進步。

自2016年起至2020年,安徽不僅實現了百強縣“零”的突破,已有多個縣市入選全國百強縣。2021年,安徽肥西縣在全國百強縣中位列第57位,進步速度不可謂不快。

但同時也應該看到,身處長三角,安徽縣域經濟與江浙差距仍然很大。以賽迪2021年全國縣域經濟百強榜來看,江蘇上榜25個,浙江上榜18個,安徽只有3個。

一位安徽皖南的縣委書記深有感觸地對決策雜志(微信ID:juecezazhi)說,向東看,永遠感覺到差距。

不僅在長三角地區差距大,放在中部來看,安徽縣域經濟發展也有差距。同樣是百強縣數量,安徽低于河南、湖北的7個,湖南的4個。

實際上,安徽一直在努力追趕,派出干部交流,向江浙縣域學習好經驗、好做法、好作風,推動縣域經濟高質量發展。

問題的關鍵是學什么?回來做什么?

縣域經濟發展,產業是第一生產力。梳理江浙的強縣發現,產業是其發展壯大的唯一法門。

比如,安吉是全球最大的椅子生產基地;永康是世界五金之都;溫嶺是中國小型泵業名城、中國小型空壓機之都……

在浙江,這樣的“全國第一”乃至“全球第一”的產業集群比比皆是,塊狀經濟、塔式經濟體齊頭并進,行業龍頭、隱形冠軍、“專精特新”小巨人企業層出不窮。

但看得見的是表象,看不見的是背后的真相。真相到底是什么?

2021年第6期《求是》雜志發表安徽省委書記李錦斌的署名文章《堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位》。文中指出,

與蘇浙等發達地區相比,安徽縣域經濟體量較小、民營經濟實力還不強,國家專門為安徽出臺了承接產業轉移的相關政策,但一些地方還沒有打破慣性思維和傳統路徑依賴,舍不得那些產業層次較低的“壇壇罐罐”,不敢“騰籠換鳥”,不會“破立并舉”。

表面上看,這些問題是發展階段、思想觀念、工作方法的問題,實則是貫徹新發展理念的能力和水平問題,是有沒有真正把堅持創新核心地位落實到具體發展實踐的問題。

只有更加堅定自覺地把新發展理念作為指揮棒、紅綠燈,堅持系統觀念,堅持創新引領,讓新發展理念落地生根、變成普遍實踐,才能實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展。

這為安徽所有縣域發展都指出了重點和著力點。

百舸爭流,奮楫者先。有落差并不可怕,有差距意味著有發展的空間,想象的空間甚至跳躍的空間。

特別是自2021年以來,“深度融入長三角一體化”“長三角一體化干部交流”“雙招雙引”“對標對表滬蘇浙”“市場邏輯、資本力量、平臺思維、改革辦法”等一連串熱詞,彰顯出安徽后發型縣域噴薄而出的潛力和優勢。

而將這些潛力和優勢轉換成為縣域經濟發展的勝勢,需要縣域朝著正確的方向,努力加油使勁。

中國期刊方陣雙效期刊

中國期刊方陣雙效期刊 華東地區優秀期刊

華東地區優秀期刊